サンダル(アリゾナ・BIRKENSTOCK)の修理 2-1

サンダルの修理をしました。

「修理? サンダルって消耗品なのでは?」

という意見もあるかもしれませんが、私にとっては消耗品ではありません。

私はなかなかモノを捨てられないタイプ。

そんな性格なので、サンダルもすぐに捨てられません。

そのため「修理する」という方法を選択しました。

修理したのは「アリゾナ」というサンダル。

メーカーはBIRKENSTOCK(ビルケンシュトック)です。

「BIRKENSTOCK」というメーカーの靴やサンダルは、インソールの土踏まずの辺りがしっかりと隆起しているのが特長です。

固さもあるのですが、歩いていくうちにその人の足型に変化していくので、オンリーワンの靴やサンダルになってきます。

この固さが好きという人もいれば、苦手という人もいるかと思いますが、私はとても好きです。

実はこのサンダル、とても古い製品です。

約10年前の2012年頃から服や靴など買ったものの履歴を付け始めていますが、このサンダルはその履歴に載っていません。

書き漏れ、もしくはそれより前に購入していたようです。

もし書き漏れ出ないのであれば、少なくとも10年以上前の製品ということになります。

では実際にサンダルを見ていきましょう。

ご覧いただいているようにもうボロボロ。つま先から

かかとまで、インソールもアウトソールもボロボロ。

まさに満身創痍です。

足の裏が直接触れる、インソール部分は亀裂が入っていますし、アウトソールの先端やかかとは、すり減っていたり、削られていたりします。

10年以上も使い続けているので、当たり前と言えば当たり前かもしれません。

しかしここまでボロボロにしてしまったのは、雨の日に履いたり、何の手入れもしてこなかった私の責任の方が重いでしょう。

そんな負い目から捨てるに捨てられず、ずっと手元に残しておりました。

BIRKENSTOCKのサンダルは①アウトソール(EVA製)、②ミッドソール(クッション部分・コルク製)、③インソールに当たる部分(本革製)で構成されることが多いようです。

まずはアウトソールから見ていきましょう。

「EVA」という素材は、軽量かつ耐摩耗性に優れた素材です。しかしこのように、つま先や指の付け根の辺りがすり減っています。

実は私、歩く時につま先の方から足を付ける悪い癖がありました。

そのせいで、つま先や指の付け根がこのようにすり減ってしまったのです。

今は歩き方に気を付け、かかとから地面に足を付けるようにしていますが、意識することなく歩くと、今もつま先の方から付いてしまいます。

かかと部分も見事にすり減っています。

しかも外側だけ・・・。

元々は、赤く囲った三角の部分にもアウトソールがあったはずですが、キレイになくなっています。

このように減ってしまうのは、「0脚」のせいもあります。

つま先から先に着ける歩き方の上に O脚では、靴にとってダブルパンチを喰らってしまったようなもの。

そのため、つま先、そしてかかとの外側だけが減っていくことになってしまいました。

落ち込んでいても仕方ないので、修理を施していきましょう。

まずはかかとの部分からです。

このような三日月に似たゴム製の治具を購入。

購入したのは、近くにあった100円ショップです。

二足分入っているので、一足直しても50円っ!

コスパは最強ですねっ!

こんな感じですり減った部分に取り付けます。

あてがってみると、

思った以上にピッタリ。

これは、本当に嬉しいっ!

すり減った外側が少し高くなりますが、私の場合、気を抜くと外側が減ってしまう歩き方をしてしまうので、この形状でも全く問題ありません。

取り付ける位置を決め、治具の裏面にボンドを塗ります。そしてアウトソールに貼り付け、最後に釘で固定。

釘を打ち込む穴は、元々は二つ(中寄りの二か所)でした。しかしそれでは心もとなかったので、左右それぞれに1か所ずつ足して、計4か所で固定することにしました。

これでかなり強度は増したと思います。

かかとの補修が終わりました。

違う部分の補修に移りましょう。

画面はつま先部分です。

アウトソールとミッドソールのコルク部分の接着が剥がれ、このように手で拡げただけでパッカリと拡がってしまいます。

つま先から付ける歩き方をしてしまっていた上に経年劣化も加わり、接着剤が剥がれてしまったのでしょう。

実際歩いてみるとパカパカ開いてしまい、とても歩きにくいです。

別の部分も見てみましょう。

ここは指の付け根の部分です。

インソール部分の皮とコルクの部分が両方ともキレイに横に割れてしまっています。

この亀裂のためにサンダルがここで曲がってしまい、歩きずらい原因となっていました。

「ここまでボロボロのサンダルを直すことに、意味があるのか?」

「新しいサンダルを買った方がいいのではないか?」

などという考えもあるかもしれませんが、前述したとおり、私は捨てることが下手な性格。まずは直します。

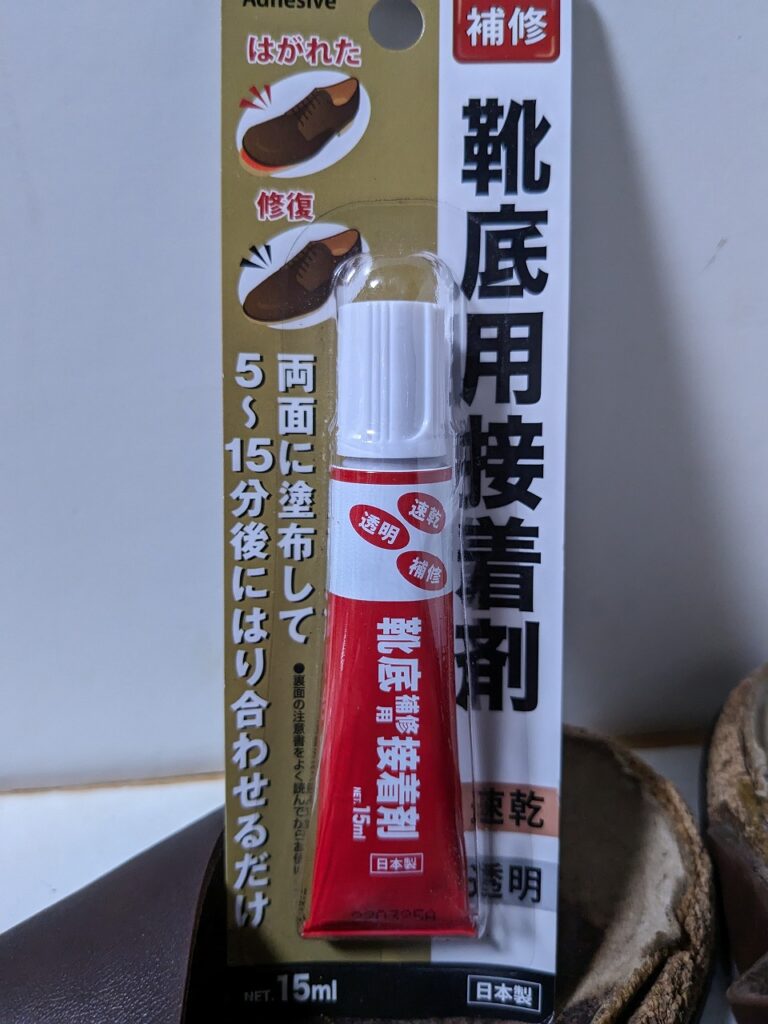

「靴底用接着剤」。

こちらも、同じ100円ショップで購入しました。

靴専用の接着材もあるようですが、まずはこれで試してみることにします。

たっぷり接着剤を塗り込み、クランプを使ってしっかり固定します。

木の板を挟んでいるのは、力を分散させるため。

点で締め付けるのではなく、面で締め付けるイメージです。

しっかり圧着し、24時間そのまま固定。

キチンとくっ付いてくれるといいのですが・・・。

24 時間経ったので、クランプを外します。

結果はどうだったでしょうか?

キチンとくっ付いてくれたでしょうか?

期待半分、不安半分で、確認していきます。

もう、ドキドキ。

まずは、つま先部分です。

剥がれていたのは、インソールの革の部分とミッドソールのコルク部分。

かなり剥がれておりましたが、しっかりと接着されていました。

思った以上にしっかり付いていたのでちょっと驚き。

100円ショップの接着剤でも、大丈夫そうです。

少し接着剤がはみ出していますが、あまり細かいところは気にしないようにしましょう。

パカパカしていた指の付け根部分はどうでしょうか?

接着する前は本当に歩きずらかったですが、こちらもしっかり接着されています。

恐るべし、100均っ!

まだ歩いていないので、今後どのようになっていくか分かりませんが、現時点では問題ないようです。

最後に真上から見てみます。

修理したところは、残念ながらほとんど隠れてしまっていますが、履いてみるとしっかりと圧着されている感じが分かります。

元々、割れていたりすり減ってもいたりしたので、抜群の履き心地が戻ったとは言い難いですが、少なくともパカパカせずに履ける状態になっています。

もう少し手直ししたら、もっとよくなるかも。

「修理 2-2」に続きます。